ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР

С ШИРОКИМ ИНТЕРВАЛОМ

В. ТУШНОВ, г. Луганск, Украина

В этом устройстве (в отличие от большинства других, описанных в радиолюбительской литературе) в качестве датчика использована термопара. Это заметно расширяет области применения предлагаемого прибора. Он подойдет не только для теплиц и овощехранилищ, но и для сушильных шкафов и даже электропечей.

Стабилизатор поддерживает температуру в заданных пределах, включая и выключая электронагреватель. Максимальный ток коммутируемой нагрузки (нагревателя) - 0,1 А при напряжении 220 В, а с дополнительным симистор-ным ключом - 80 А. Интервал контролируемых температур 0...500 °С с хро-мель-копелевой термопарой или 0... 1200 °С с хромель-алюмелевой. Текущее значение температуры отображается на светодиодном цифровом индикаторе. Погрешность измерения - не более 1,5 % верхней границы интервала. Точность термостабилизации вo многом зависит от тепловых характеристик объекта (термокамеры и находящихся в ней предметов) и взаимного расположения термопары и нагревателя.

Принципиальная схема прибора изображена на рис. 1. Напряжение, развиваемое термопарой ВК1 и усиленное ОУ DA1.4, поступает на входы ОУ DA1.1-DA1.3, служащие компараторами. Пороги их срабатывания заданы делителями напряжения на резисторах R1- R3, R7- R10. Резистором R2 устанавливают температурный порог, ниже которого должен быть включен нагреватель ЕК1. Разность температур включения и выключения нагревателя регулируют резистором R8. С помощью резистора R9 устанавливают порог срабатывания компаратора на ОУ DA1.3. При превышении этого порога компаратор срабатывает, транзистор VT1 открывается, в результате светодиод HL1 зажигается, сигнализируя о недопустимом повышении температуры в контролируемой зоне.

Цепи VD2R14C2 и VD3R17C4 защищают входы триггера DD1.1 от отрицательного напряжения на выходах ОУ и помех. В зависимости от состояния компараторов DA1.1 и DA1.2 на выходе 5 триггера устанавливается низкий или высокий логический уровень. Второй триггер (DD1.2) служит для синхронизации моментов включения и выключения нагревателя с нулевой фазой напряжения в сети, что значительно уменьшает создаваемые прибором помехи. На вход С триггера DD1.2 поданы импульсы, формируемые с помощью оп-трона U1 из напряжения вторичной обмотки трансформатора питания Т1.

С выходом 9 триггера DD1.2 соединен вход ключа на транзисторе VT2. В коллекторную цепь транзистора включены све-тодиод HL2 (сигнализирующий о включении нагревателя) и светодиод оптрона U2. Выключатель SA1 служит для принудительного выключения нагревателя.

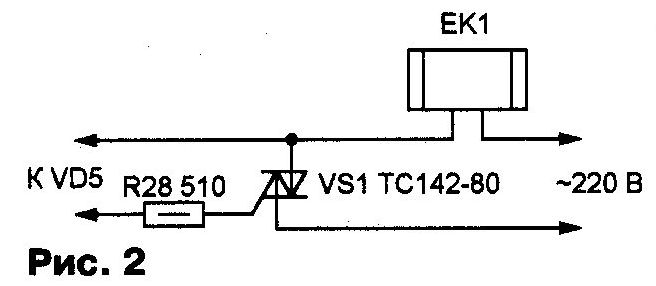

Тиристор оптрона U2 находится в диагонали диодного моста VD5 и коммутирует нагрузку - электронагреватель ЕК1. Естественно, потребляемый нагревателем ток не должен превышать допустимых для тиристора и моста значений. Более мощный нагреватель можно подключить по схеме, показанной на рис. 2. Симистор VS1 должен быть снабжен теплоотводом.

Узел отображения текущей температуры и ее заданного значения собран на микросхеме DA4 К572ПВ2 (зарубежный аналог - ILC7107), подробное описание которой можно найти в [1]. Микросхема включена по типовой схеме, с ее выходами соединены семиэлементные светодиодные индикаторы HG1-HG4. Если необходимо, можно применить жидкокристаллический индикатор, заменив микросхему К572ПВ2 на К572ПВ5, как описано, например, в [2].

Если кнопка SB1 не нажата, на вход 30 DA4 поступает пропорциональное текущей температуре напряжение с выхода ОУ DA1.4. В противном случае DA4 измеряет напряжение, пропорциональное установленной резисторами R2 и R8 температуре включения нагревателя.

Узел питания состоит из трансформатора Т1 с выпрямителем на диодном мосте VD1 и двух интегральных стабилизаторов напряжения - DA2 (+5 В) и DA3 (-5 В). Напряжение питания коллекторных цепей транзисторов VT1, VT2 не стабилизирово. Габаритная мощность трансформатора Т1 - 5... 10 Вт, вторичная обмотка - напряжением 15. ..20 В с отводом от середины.

В приборе могут быть использованы постоянные резисторы МЛТ, подстроеч-ные - СП5-2, переменный (R2) - СПЗ-45, конденсаторы К73-17 (СЮ, С12, С13), оксидные - К50-35 или их зарубежные аналоги, остальные - керамические, например, КМ-6. Оптрон АОУ115Г можно заменить на ЗОУ103Г. Вместо светодиодных индикаторов SA08-11HWA фирмы Kingbright пригодны и другие с общим анодом, например, Paralight A-561SRD или КЛЦ402В-КЛЦ402Е.

В диапазоне температур 0...1200°С в качестве термопары ВК1 применяют готовую хромель-алюмелевую чувствительностью 40,65 мкВ/С. Если максимальная температура не более 500 °С, подойдет и хромель-копелевая (72,85 мкВ/°С). В этом варианте номинал резистора R2 уменьшают до 2,2 кОм.

В случае отсутствия готовых термопару изготавливают самостоятельно, соединив точечной сваркой концы отрезков проволоки из соответствующих сплавов и подключив к их противоположным концам обычные медные провода длиной до нескольких метров. Экранировать эти провода нет необходимости, однако не следует прокладывать их вблизи силовых цепей или проводов, по которым текут значительные высокочастотные и импульсные токи. О некоторых особенностях устройства и применения термопар можно прочитать, например, в [3].

Настройка прибора заключается в установке подстроечным резистором R6 правильных показаний светодиодного индикатора при минимальной, а резистором R11 - при максимальной температуре. Эти регулировки взаимозависимы, поэтому их необходимо повторить несколько раз. Чтобы добиться требуемого для хромель-копелевой термопары коэффициента усиления ОУ DA1.1, потребуется уменьшить номинал резистора R13. В заключение резистором R8 устанавливают требуемую разность температур включения и выключения нагревателя, а резистором R9 - порог включения сигнализации об аварийном перегреве.

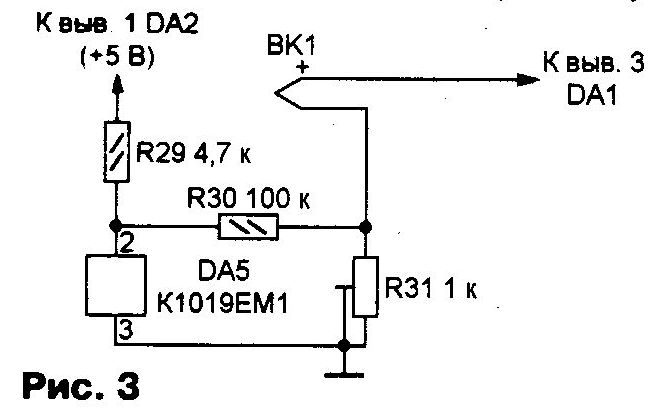

Известно, что ЭДС, генерируемая термопарой, пропорциональна не абсолютным значениям, а разности температур ее "горячего" и "холодного" спаев. Чтобы исключить вызванную этим дополнительную погрешность, необходимо позаботится о постоянстве температуры "холодного" (нерабочего) спая термопары или компенсации ее изменений. Одна из возможных схем узла компенсации показана на рис. 3. Нумерация деталей на нем продолжает начатую на предыдущих рисунках. Термочувствительную микросхему DA5 К1019ЕМ1 [4] располагают в непосредственной близости от "холодного" спая и по возможности в тепловом контакте с ним. Часть выходного напряжения микросхемы DD1 складывается с генерируемым термопарой ВК1. При соответствующем соотношении сопротивлений резисторов R30 и R31 напряжение на входе ОУ DA1.4 будет зависеть только от температуры "горячего" спая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ануфриев Л. Мультиметр на БИС. -

Радио, 1986, № 4, с. 34-39.

2. Бирюкове. Применение АЦП КР572ПВ5.-

Радио, 1998, № 8, с. 62- 65.

3. Бурков В. Универсальный электронный

термометр. - Радио. 2000. № 11, с. 34, 35.

4. Бирюков С. Микросхемы-термодат

чики К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А. - Радио, 1996,

№ 7, с. 59, 60.

Я пока еще не повторял эту схему, по этому добавить пока ничего не могу.

Хотя... Самодельную термопару из соответствующих проводов туго свивают, насыпав горочкой графит на какую-либо железку-пластину, соединяют с "минусом", а "плюс" - к свитому проводу. Напряжение сварки 24 - 30 вольт, ток 10 - 20 ампер. Аккуратно касаясь свитым и соединенным с плюсом концом, с графитом добиваются кругленькой капельки на конце готовой уже термопары. Вольт-амперные характеристики зависят, конечно, от толщины термопары - в этом случае провода были по 0,5 мм.

Источник:

Радио №2 2002г. с.31 - 32